Emblématique à plusieurs égards, l’oeuvre de Carole Dallaire s’impose d’abord et avant tout comme une sorte de “méta-commentaire” sur l’état actuel des pratiques de l’image en arts visuels contemporains. Témoignant d’un vaste mouvement de dérive conceptuelle et méthodologique, ces pratiques actuelles de l’image semblent se caractériser par un travail presque maniaque des états seconds, de la mise en oeuvre des choses qui restent et des transformations dans l’après-coup. Déstabilisées par définition et déstabilisantes par principe, les pratiques de maintenant ne cherchent plus à faire état du monde extérieur. Elles sont, bien davantage, tournées vers l’intérieur et essentiellement préoccupées par une lente décortication des délicats mécanismes de l’en dedans. Ainsi, les pratiques de l’image que manifestent bon nombre d’artistes et de photographes de maintenant font valoir la précarité du point de vue, la perte d’aura du statut d’auteur-créateur et la vacuité de la prétention à l’originalité. En ce sens, les images qui se créent présentement le sont-elles comme autant de traces de ce que l’on pourrait appeler des “non-images”. Rien de fortuit dans tout cela car maintenant, la réalité des images, c’est-à-dire leur matérialité première, est un phénomène de plus en plus tributaire d’un mode d’existence qui fait appel à la virtualité. C’est qu’en fait, avec les développements technologiques que l’on sait, les images ne sont plus que des chaînes plus ou moins stables d’octets assujetties aux aléas des logiciels et des commandes informatiques. Tout semble fonctionner comme si les images de maintenant n’offraient plus d’aspects véritablement stables et définis. Tantôt comme ceci, à d’autres moments comme cela, les images sont, comme il a été dit plus haut, en constantes et perpétuelles dérives. De plus, les formidables ressources numériques des réseaux de communication fonctionnent comme un inépuisable réservoir de possibles et à ce titre permettent aux créateurs de puiser à même ces réseaux pour la réalisation de leurs images.

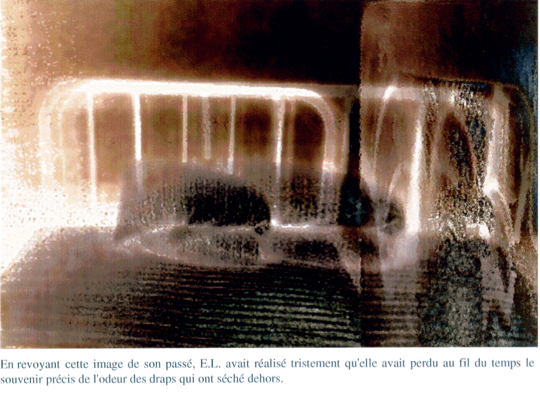

Les oeuvres de Carol Dallaire illustrent à souhait ces nouvelles attitudes, méthodes de production et conceptions des images. Plus encore, il semble que l’artiste s’illustre comme une sorte de chef de fil en la matière, ayant au fil des ans constitué un solide parcours qui l’aura mené du développement de ce qu’il nommait lui-même l’estampe infographique au début des années quatre-vingt dix, à la performance multimédia élaborée plus récemment. La feuille de route est impressionnante et cela est très certainement tributaire au fait que la production de l’oeuvre de C. Dallaire s’est faite autour d’un noyau central extrêmement cohérent. Nonobstant le fait d’une solide maîtrise des outils technologiques, l’artiste a eu grand soin de mettre en place un cadre d’intervention qui n’est pas sans rappeler certains processus théâtraux comme la mise en scène et la scénographie. C’est, qu’au-delà des manipulations et des prouesses de toutes sortes pour faire venir les images, C. Dallaire a su créer un dispositif narratif très particulier où aux images viennent se combiner de courts textes qui agissent à la fois comme vignettes et comme éléments d’un script appelant des personnages tout autant que des situations bien précises. Architecte d’un espace visuel complexe, C. Dallaire est aussi le concepteur d’un espace discurtif tout aussi complexe ou deux personnages I. L. et E. L. viennent déployer leurs états d’âme, leurs sentiments divers devant l’absurde et un sens aigu de la velléité des choses. Ailleurs nous avions déjà dit pour qualifier la matière psychique de l’oeuvre que celle-ci semblait évoquer: “... une sorte de mauvais film, les effluves d'une cuite qui aurait mal tournée. Il y a comme l'ombre portée de Charles Bukowski dans les travaux de Carol Dallaire. Il y a dans les mots et les images de l'artiste des relents de petits matins froids et d'étés trop chauds. Une poésie de la déroute tranquille, un spleen sourd maculé de taches de mauvais café .” Plus loin et en manière de conclusion nous disions aussi: “Dans le travail de Carol Dallaire, il n'y a ni politique ni sentiment, seulement comme un espèce de regard décoloré, opaque, sombre, qui ne serait ultimement qu'une sorte de longue réflexion en quinconce sur l'existence, le temps, la peur, le matin qui vient, la pluie et toutes ces autres choses des jours qui passent .

Emblématique des conceptions changeantes de l’image et de son statut au sein des arts visuels actuels, l’oeuvre de Carol Dallaire l’est aussi d’un ensemble de sentiments qui parcourent notre époque en cette fin de millénaire. Ici, se projettent et se télescopent la vue et la vision, le flou et le trouble, la grandeur et la misère des corps et des âmes. Les images se tordent et se contorsionnent, appellent et crient, hurlent en silence. Au propre comme au figuré et ce de manière peut-être encore plus accentuée dans les dernières oeuvres surtout où la voix de sa complice et collaboratrice Jun Zhang est venu s’ajouter, l’oeuvre de Carol Dallaire est porteuse de ces petites musiques de la nuit transfigurée et de ces paradis artificiels peuplés des tristes fantômes d’une postmodernité qui cherche à faire du sens avec ce qui semble ne pas en avoir. Force est alors de constater que l’oeuvre de Carol Dallaire s’étale telle une nappe d’huile, noire et profonde, sur nos paysages intérieurs y apportant un fort sentiment de dissolution des choses et du temps.