On trouvera, réuni dans le présent recueil, l'ensemble des communications qui furent présentées lors du colloque Marques et Contrastes, tenu à Chicoutimi les 27 et 28 novembre 1987. Ce colloque, rappelons-le, accompagnait une exposition collective regroupant les travaux récents de 13 artistes canadiens et québécois. Cette exposition avait comme problématique la question de l'intervention et se proposait de mettre en évidence certaines des modalités par lesquelles les artistes s‘approprient la photographie pour en faire un médium d'expression. Le colloque pour sa part se voulait faire écho à la problématique de départ d'une part, en amenant des spécialistes à se positionner par rapport à celle-ci et d'autre part, en invitant des artistes, pour la plupart des participants à l'exposition, à présenter leurs travaux de manière à mettre en évidence les fondements de leur démarche de création.

Il s'agissait en quelque sorte d'une double prise de parole engageant de part et d'autre des positionnements dont la teneur serait, c'était le pari que nous faisions au moment de concevoir l'événement, par définition et par nature, différentes. Il nous semblait en effet important de miser précisément sur cette idée de différence et, comme on le retrouve dans le titre de l'événement, de contraste, pour en quelque sorte exacerber l'état très particulier dans lequel se trouve aujourd'hui la photographie d'expression autant dans la diversité des pratiques qui la parcourent, que dans la pluralité des discours qui l’animent.

Cet état, qui se caractérise autant par un éclatement des formes que prennent les productions que par la largeur du spectre des expressions mêmes, permet d'observer des indices certains de changement dans les manières de faire et de concevoir la photographie. L'un des points majeurs, qui sera d'ailleurs souligné à plusieurs reprises lors du colloque, tient dans ce rapport très particulier qu'échange l'image photographique avec le réel. Or ce rapport constitue vraisemblement le pivot principal autour duquel s'articule non seulement la création photographique de maintenant, mais également les discours et autres corpus théoriques sur le statut singulier de l'image photographique.

En définissant la photo comme un espace à investir, un lieu à marquer et à teinter de mille et un contrastes, on pose la pluralité des points de vue et partant on avance le principe de la singularité des avenues de la production. De cela découleraient de nouvelles marges de manoeuvre, de nouvelles attitudes qui dicterait des conduites différentes à l'égard du processus de la mise en image. Plusieurs intervenants ont élaboré sur ce point lors du colloque afin de mettre en évidence le fait que la photographie d'expression opère maintenant à partir de qualités qui ont précisément pour fonction de questionner les liens singuliers qu’échange la photo en tant qu’image au visible en tant que modalité du réel. En fait, selon plusieurs de ceux-ci le plan de la représentation, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de la photo qui fonctionne par analogie à la chose représentée, serait ce premier plan délimitant les analogons – essentiellement des repères – qui ultimement serviront à instaurer des jeux de relations permettant l’investissement, en terme de sens, de champs – ceux de l’affect et de l’intellect – donnant accès à autre chose qu’aux seuls éléments représentés.

D’affect et d’intellect

Les propos des artistes ont été à cet égard particulièrement éclairants. Leur souci premier consiste à embrayer le regard vers cet au-delà de l’image et ce souci est d’emblée présent lors même du processus de la mise en image. Car, et c'est une donnée qu'il nous semble important de souligner, ce que traduisaient les artistes, c'était la nécessité première de faire émerger à travers leurs oeuvres ces virtualités de l'image à être, devenir et exister un système de relations, un système de sens, enfin un système d'encodage et de transcription, dont l'objet est de donner accès au tissu serré de l'émotion, du sentiment et du questionnement intérieur.

Abondant en ce sens, l’historienne Penny Cousineau allait ainsi proposer une lecture de la photographie canadienne qui, sous l’angle d’un schéma d’interprétation psychanalytique, montre que celle-ci semble parcourue par des thématiques ayant à voir principalement avec une vision particulière du monde où les canadiens, à la différence des américains, tentent de mettre à distance le réel dans sa magnificence en vue de privilégier une image davantage habitée par le spirituel. Pour cette historienne, les photographes canadiens sont à quelque part des sortes de chamans modernes qui tentent à travers leurs images de rendre compte à la fois de sentiments individuels et d’idéaux collectifs.

Pour certains, ce positionnement pourrait apparaître à contre-courant des discours théoriques de l'heure où souvent la question des registres émotifs de l'oeuvre d'art en est oblitérée au profit des éléments purement formels et conceptuels de l’oeuvre. Que le colloque ait fait émerger ce niveau de préoccupations de la part des artistes et de certains analystes de la production artistique est un fait qui nous semble revêtir une importance considérable.

Cheryl Sourkes mettait particulièrement en évidence cette question de l’investissement spirituel en montrant que son travail est alimenté par un ensemble complexe de références aux systèmes de pensée indo-européens, aux mythologies anciennes et aux croyances qui en dérivent. Pour cette artiste, l’image est un réseau de signes qui a pour but de pointer ce que l’on pourrait appeler l’innommable, c’est-à-dire ces substrats qui alimentent les peurs, les espoirs et les désirs qui peuplent nos existences et qui agissent dans la frange de l’inconscient, fût-il individuel ou collectif. À cela aussi Michel Campeau fera écho, mais cette fois en montrant la couche davantage consciente des passions personnelles, des crises intérieures, celle qui se déploient dans l’intime. Son art étant conçue comme une sorte d’état d’urgence où ce qui importe est de ramener à la conscience, par le biais de l’image photographique, les indéterminations et les mouvances de l’existence, dans le trouble intérieur du chaos émotionnel, dans ce que Campeau nomme « les tremblements du cœur ». Par des images en fragments, mimant la mémoire et son fonctionnement par couches et à-coups, le temps tour à tour se contracte et se distend, s’étiole et se révèle.

En parlant de sa vie proche, de sa compagne et de comment la photographie se trouve intimement liée à sa vie personnelle en y puisant sa substance tout autant que sa raison d’être, Henri Robideau fait également écho à cette perspective de la voie autobiographique comme quête de sens. Alliant les idiosyncrasies du privé à celles du public, la production artistique de Robideau, comme celle d,ailleurs de plusieurs autres artistes de maintenant ayant choisi de se mettre eux-mêmes en scènes dans leurs œuvres, illustre comment le rapport au réel est lié à la perception intrinsèque que l’on s’en fait d’abord. Ici pas d’artifice que cet appareil-photo manipulé par un opérateur habile à remplir son cadre du champ de l’intangible. La photographie est ici conçue comme un moyen d’incruster dans la matière photo-sensible la trace de l’instant où le sens se donne tout entier, tout d’un coup, issu de la prégnance de temps dans cette rencontre fortuite entre le réel fuyant et le contour flou des passions. Paradoxe de ce que Barthes nomma la présensce-absence, où la photo glisse entre les parois de la mémoire, du souvenir, de la réminiscence parfois heureuse mais souvent douloureuse du temps étalé et pourtant muet.

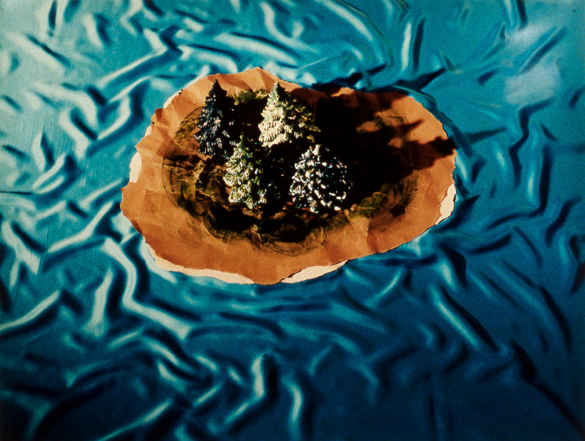

Dans un même ordre d’idées, l’artiste Evergon aura cette affirmation : « j’aime ce qui me prend au cœur et à l’esprit ». L’artiste se donne ici pour mission d’être le médiateur et le scripteur de l’interface du cœur et de l’esprit. Ses images sont alors de vivants tableaux ponctués de moult références à l’histoire de l’art où transparaissent déchirements et passions, désirs et pulsions. Par des stratégies très élaborées de mise en scène, ces éléments donneront lieu à des constructions physiques et mentales suggérant des univers baroques. Lors de sa présentation, Evergon nous donnait à saisir les tenants et les aboutissants des stratégies de mise en image où le travail de l’artiste est d’un soin hautement méticuleux. Ce dernier voit à la mise en place de chaque composante de l’image à venir comme le ferait le metteur en scène à partir d’un scénario préétabli où viennent s’entremêler formes et couleurs, accessoires et comédiens, visions et références; le tout culminant dans le Polaroïd final, objet s’il en est paradoxal quant à la photographie comme simulacre du réel. Ici, la réalité fabriquée s’abîmera dans cette autre fabrication, celle-là instantanée ou presque du réel; l’une et l’autre se réverbant à l’infini, comme des ondes se propageant à la surface de ce qui serait un miroir constellé de trous noirs par où s’écoulerait la pensée fragile que ce qui est vrai peut être faux dans le même temps, au même moment.

Si la construction, la fabrication se donne comme faire valoir de ce qui habite l’esprit et hante le cœur, elle se donne aussi, comme chez Lucie Lefebvre, comme espace de théâtralisation. Celle-ci dira, en parlant des objets trouvés qu’elle utilise dans ces mises en scène photographiques : «En utilisant ces objets, je désire construire des univers où ils sont en tant que signes complètement renouvelés… remettre en cause notre interprétation du déjà vu ». L’univers théâtral tient lieu ici d’espace onirique semblable au réel dans ces apparences mais dont les finalités se veulent dépasser le seul lieu de la mimésis. Dans ce « règne du faux » de la photographie, la vérité n’est plus celle de la mise en apparence mais bien plutôt celle de la mise à distance des repères du réel.

Construction et déconstruction

C’est en ce sens également que Reno Salvail définira les paramètres de l’usage qu’il fait du matériau photographique. Pour cet artiste, la photographie, ce qu’il nomme d’après Marcel Duchamp « l’infra-mince et l’ultra-rapide » aurait le pouvoir métaphorique non pas de représenter le visible, mais bien plutôt « d’être la preuve de l’existence d’un monde non-rétinien situé au-delà de la perception des sens ». Incorporée è l’œuvre installative, la photographie est pour Salvail de l’ordre de la métaphore en ceci qu’elle pose les limites de la perception du réel et illustre par là même l’impossibilité, tout autant que la vacuité, de tout effort de vouloir achever les conditions de la mimésis.

En ceci également la photographie est construction, cette fois de l’esprit, bien plus que seul simulacre du réel. Tel est le point de vue apporté par Michel Gaboury pour qui la photographie est, en tant que champ d’investigation créative, le lieu d’un véritable effort de déconstruction. Dans un tel contexte, ce qui importe à l’artiste, c’est de mettre à jour la mécanique des fondements réflexifs du dispositif technologique de la photographie. La photographie s’étale ici comme une collection de mécanismes et d’artefacts qu’il convient de démonter pour en faire apparaître la matière intellectuelle qui la constitue. Paradoxalement, l’entreprise de Gaboury débouche sur un inventaire qui n’a plus rien de photographique, si ce n’est la référence explicite aux outils et aux moyens de production de la photographie.

En mettant à jour les rouages de leurs processus créatifs à l’aide la de photographie, plusieurs artistes ont jusqu’ici illustré la nécessité de définir et de concevoir la photographie comme un système doté d’une grande complexité impliquant une approche réflexive où se profile tout un appareillage théorique. À cela aussi feront également écho plusieurs spécialistes venus prendre la parole au cours du colloque. Ainsi, pour la conservatrice Ann Thomas, l’histoire même du médium semble parcourue par la hantise de la fabrication et de la construction. Pour cette historienne, la notion de construction remet en question les idées reçues sur la fonction de la photographie et sur la pratique photographique. Que ce soit par le simple fait de viser, de cadrer, de découper dans le champ du visible, le photographe fabrique une image, Par ailleurs, en tant que pratique actuelle, la construction comme telle de l’espace photographique peut être comprise comme un moyen délibéré choisi par les artistes de maintenant pour remettre en question certaines conceptions du dispositif photographique.

À partir du champ documentaire, Pierre Dessureault montrera que même ce domaine n’échappe pas à la problématique de la construction. Tributaire des conditions sociales, politiques et culturelles dans lesquelles il évolue, le photographe en se faisant le porte-parole d’une cause, d’un groupe ou d’une idée ne fait pas autre chose que de traduire par sa pratique les modes de mise en visibilité issus du champ social auquel il appartient et ce faisant, il inscrit dans son travail les conditions même de la réception de celui-ci. Gabor Szilazi par sa part fera ressortir l’influence du culturel dans l’appréhension autant que la transcription photographique de faits sociaux. En faisant l’analyse comparée d’images du Mexique faites par les photographes Paul Strand et Manuel Alvarez Bravo, Szilazi montrera de manière particulièrement révélatrice le jeu des positionnements idéologiques dans la façon de rendre compte des réalités sociales.

Dévoilant ses propres stratégies d’interprétation et montrant comment celles-ci opèrent dans l’élaboration d’un discours sur l’œuvre de l’artiste, Katie Tweedie illustrait quant à elle cet autre aspect de l’intervention, celle-ci extérieure, qui consiste à la mise en relief par l’observateur des virtualités de l’œuvre. Travail également de construction, la voie interprétative réaffirme à posteriori l’investissement effectué par l’artiste. Le travail de Tweedie a cependant ceci de particulier qu’il met d’entrée de jeu le processus constructif de la part de l’observateur extérieur. On sait que cette question du rôle du sujet dans tout travail d’élaboration théorique est au sein de nombreux débats à caractère épistémologique dans l’univers des sciences. En faisant la démonstration de la présence de cette préoccupation dans le travail critique, ici au sujet de la photographie, la proposition de Tweedie mettait l’accent sur l’actualité de ce débat et de son à-propos dans tout questionnement sur le travail d’interprétation de l’œuvre.

Gaétan Gosselin pour sa part présentait le travail artistique actuel en photographie sous l,angle des connections à faire entre ce type de travail et celui que se propose de faire la science au plan de la construction des idéologies. Parlant de « la machination qui se manifeste derrière les pratiques actuelles dans le domaine de la photographie », Gosselin émet l’hypothèse que ces pratiques cherchent leur légitimation à travers des propositions qui empruntent largement aux modèles scientifiques. Et l’analyste d’ajouter : « Une création sans cesse et toujours davantage rationnelle par rapport à une fin, mettant à profit moyens et stratégies bien définis, traversée dee toute part par l’idée d’une maîtrise sinon d’une domination toujours plus efficace de la réalité, par l’utilisation d’un discours et d’un langage formalisé, cohérent, opératoire. »

En proposant que le modèle de la rationalité se retrouve au cœur du travail de l’artiste, force est de constater que celui-ci serait devenu une sorte de « savant » faisant également œuvre de production idéologique. Dans son intervention, Marie Carani fait écho à ce propos lorsqu’elle déclare «que le photographe actuel devient un rhétoricien qui questionne autant le référent que le signifiant idéologique… ». Ce qui est pointé ici, c’est la complexité à la fois du photographique dans son rapport à la chose représentée – le rérent - autant que le rôle social du producteur artistique. En affirmant que « la primauté du réel visible est renversée au profit du simulacre, du faux », Carani revient à l’un des plus importants débats entourant le statut de l’image photographique aujourd’hui.

Ce constat, cet aboutissement est peut-être celui qui permet le mieux de rendre compte de la richesse des propos qui ont été tenus lors de ce colloque. En mettant en évidence le rapport toujours complexe entre la photographie et le réel, en signalant et en réitérant la nature elle aussi complexe du construit photographique, nous osons croire que le colloque Marques et constrastes aura permis d’ajouter à la compréhension de ce qui se fait et de ce qui se pense dans la création photographique actuelle. En mettant en présence des « gens d’images » et des « gens de discours », le colloque aura également permis des rapprochements pouvant se révéler utiles pour un meilleur éclairage sur les enjeux actuels de la production photographique.

Ultimement, le colloque aura démontré que les pratiques et les discours peuvent coexister et s’interrelier dans une aventure où le langage se révèle le dénominateur commun et qu’en ce sens il aura permis au colloque Marques et contrastes d,avoir été un lieu privilégié de rencontres et d’échanges.

Richard Baillargeon

Commissaire invité